¡Hay que picar!

|

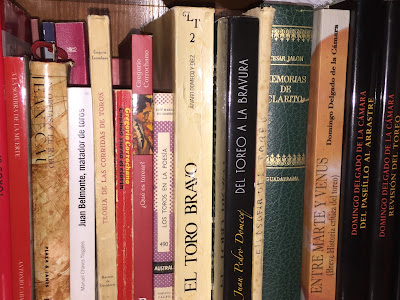

| Varilarguero, jaco y res | Manuel Vaquero |

Tan joven, a mis veinticuatro primaveras, como mal aficionado e ignorante, en comparación con tantos y tantos ilustres aficionados, banderilleros, matadores o periodistas del mundillo en nuestros tiempos (si comenzara a nombrar, imposible detenerme: Pedrín Sevilla, José Morente, Álvaro Acevedo, Domingo Delgado de la Cámara, Luis Miguel Parrado, Antonio Díaz, Curro Escarcena, Antonio Pineda Valde, Álvaro Ruiz del Moral, Luis A. Martín, Julián H. Ibáñez...), acudí, por primera vez, el pasado treinta de septiembre, a Las Ventas del Espíritu Santo, con reses de El Puerto de San Lorenzo para Miguel Ángel Perera, quien abrió la puerta grande, no sin polémica, entre acusada algarabía nacional, debido al ilegal referéndum catalán; Juan del Álamo; y Alberto López Simón. Hasta observé el magisterio de Florito y sus bueyes.

Alojado en un hotelucho de extrarradio, próximo a IFEMA, casi no llego a tiempo. Madrid, tan inspiradora como caótica, gusta y disgusta a partes iguales. Agrada por historia, bohemia, monumentos, parques, gentes y maravillosos bocatas de calamares. Desagrada, amén de su estrés continuo, colapso incesante, presente en cualquier callejuela; e irrefrenable ritmo vital, cercano a lo infartante. Ruego disculpen ofendidos por mis palabras: soy cateto capitalino, de Sevilla, Híspalis o Isbilya, según etapa histórica y gustos personales: donde sólo existen dos líneas de metro que ni siquiera atraviesan mi distrito; un boquiabierto confeso al visitar la capital, ante semejante magnanimidad de ministerios, museos y grandes vías.

A estas alturas, habrá dejado de leer esta seudocrónica de viajes no pretendida. Aquella jornada confluí con el famosillo siete, tendido más chulapo del barrio de Ventas, cuna de Antonio Chenel: "reventaores", para unos; apóstoles del dios Tauro, según otros. Una congregación, preparada con pañuelos verdes, traídos desde casa, gritona, durante dos horas y dispuesta a influenciar hasta el último asiento de la última andanada, donde Esperanza Aguirre, vestida de mocita, alegra la vista de madriles y extraños, en compañía de su peña.

Somos mayores (unos más que otros y el avance de edad, aunque aporte mayor experiencia y sabiduría, debilita facultades) y, más importante, todos pagamos. Por tanto, jamás recriminaré determinada actitud o reivindicaré superioridad moral por comportamientos determinados. Además, comprar papel, automáticamente, otorga derecho a libertad de expresión, independientemente de aciertos o errores contenidos (como decía Voltaire: "no estoy de acuerdo en lo que usted piensa, pero defenderé a muerte su derecho a decirlo"). Base y riqueza de la fiesta han encontrado reposo y fundamento en diversos pareceres del aficionado y así debe continuar. Hete aquí fiel partidario de mi plaza y su idiosincrasia: el silencio como juicio condenatorio y muestra de admiración al alamar; al oro y la plata; al castoreño, incluso al mozo de espadas. Aplausos y esa pasión, tan nuestra, al merecedor de aquella. No más. No menos.

En súmmum de alaridos, un espontáneo del siete exclamó, prolongando la última vocal: "¡hay que picaaaaaaaaaaaaaaar!", tras la marcada mansedumbre generalizada de todos los hermanos durante aquella jornada. En su día, no otorgué la consideración debida, pero el paso del tiempo y la retención en mi memoria, de aquella máxima, diéronle razón sobrada al dandi. ¿Quién sabe si tratamos de El Rosco? Qué honor tan inmenso.

El pasado dieciséis de octubre, en El Correo de Andalucía, Ruiz del Moral firmó una noticia, titulada "Los límites a la suerte suprema dividen a la Junta y los profesionales", destacando el siguiente texto: "la reforma de la suerte de varas también es objeto de controversia. Los toreros no quieren aceptar que los toros entren dos veces al caballo en plazas de segunda categoría. Los ganaderos se ponen de perfil y los matadores van más allá, solicitando ser ellos mismos – asumiendo las funciones actuales de la presidencia – los que decidan las veces que deba entrar el toro en la montura, en función de sus condiciones".

Entre tanto vaivén reglamentario inocuo, agarrafonado y con mala praxis, sólo cabe citar a una eminencia del nivel de Gregorio Corrochano ("Teoría de las corridas de toros"; Revista de Occidente; Madrid, 1962): "parece unánime la opinión de que es necesario y urgente regenerar la fiesta de los toros cuando lo unánime es que nadie piensa en regenerarse. Se han acumulado tantas mentiras que ya parecen verdades. Los más escrupulosos tranquilizan su conciencia con la monserga de que hay que reformar el reglamento, y saben que no se cumple el vigente. Pero piden uno nuevo como plazo para vivir entre dos reglamentos, es decir, sin ninguno. No parece sino que el reglamento es culpable de las transgresiones reglamentarias. ¡Pobre reglamento!"

La falsa venta evolucionista (involucionista, realmente, con beneplácito de estamentos vitales, pues sólo importa beneficio y usura), envuelta en el mantra de la adaptación a la sociedad, esconde la pérdida esencial de la fiesta de los toros. La decadencia moral, en la sociedad, no debiera ser ejemplo a seguir por un rito milenario, culto y con un discurso metafísico y complejo digno de admiración. Claramente comprensible su inadaptación al medio, pues el gobierno del fast food, la simplicidad y las causas cartón-piedra gobiernan la tierra.

Un clásico literario bien pudiera equipararse a la tauromaquia. Se considera obsoleto, pasado de moda y, sin embargo, bajo el parapeto contextual socio-político de su tiempo, trata toda diatriba temática presente a lo largo de la historia del ser humano: amor, desamor, odio, esperanza, ilusión, desilusión, vida, muerte, valentía, cobardía... Desde La Ilíada hasta El Quijote. ¿Modificarían capítulos de la obra de Cervantes por inadecuación o tal vez debamos admirarlo?

¿Para qué vamos a complacer los vociferios no razonados por parte de de cuatro antitaurinos, edulcorando el tercio de varas y limitando la muerte del animal? ¿Acaso el toreo no supone la teatralización verdadera de vida y muerte? ¿Por qué insultamos a nuestro rey, el toro, capando la demostración de su condición natural, esto es, la bravura, acometiendo al caballo?

|

| Esqueleto varilarguero | Twitter |

Cito a Corrochano de nuevo, en referencia a varas: "el toro, de salida, tiene un estado levantado, descompuesto, que es necesario fijarle para la lidia de a pie. Esto sólo puedo conseguirse con la suerte de varas [...] La puya no está hecha para matar al toro, ni siquiera para malherirle; pero sí está hecha para castigarle cuanto sea necesario. La misión del picador es ir rebajando la pujanza del toro, puyazo a puyazo, ahormarle la cabeza, pero sin inutilizarle por exceso de castigo".

Domingo Delgado de la Cámara, en su publicación "Del paseíllo al arrastre: la lidia y su evolución" (Alianza Editorial, 2004), clarifica bastante sobre el primer tercio: "la actual suerte de varas es el cáncer de la fiesta. Hay que igualar las fuerzas de los contendientes. Por tanto, se pongan como se pongan los malos picadores, hay que imponer que el caballo sea de pura raza española. De esta forma, sería imposible que pesara más de seiscientos kilos, pues además con un buen peto no tiene por qué pasar nada. Con los materiales existentes hoy día, puede hacerse un peto tan ligero como seguro para el caballo. Sin la rigidez del actual, que resulta ser un muro donde se estrella el toro y se hace muchísimo daño. Entre caballo, peto y picador, el toro está embistiendo a un conjunto que pesa una tonelada. Esto no hay quien lo mueva y en el forcejeo, el toro, se quebranta muchísimo. Es muy importante que el toro pueda mover al conjunto de caballo, peto y picador, pues, en el momento en que hay movimiento, no hay ensañamiento [...] Las dos funciones que tradicionalmente tuvo la suerte de varas se han diluido totalmente. Ya no se trata de ahormar al toro para que embista con suavidad y humillando, se trata de matarlo [...] Ya no se quiere que embistan mejor, se quiere que no embistan. Esos puyazos traseros son absolutamente contraproducentes e incompatibles con el toreo moderno. Porque el puyazo trasero hace que el toro se pare y eche la cara arriba. Sólo el puyazo en su sitio consigue que el toro descuelgue la cabeza humillando y embista con más suavidad, pero sin perder fuerza, que es el concepto de ahormar [...] Además de ahormar al toro, la suerte de varas cumplía otra importantísima función: calibrar la bravura del toro. Cuando el toro embestía al caballo, el ganadero, el matador y el público medían su bravura. Esta función fue la fundamental de la suerte durante muchos años. Hasta que no aparecieron Joselito y Belmonte, la suerte de varas era el único medido conocido para medir la bravura [...] Lo malo es que la suerte de varas, tal como se practica ahora, impide por completo evaluar dicha bravura. La suerte de varas que vemos ahora en las plazas ya no cumple la función de hacer ver el juego bravo (o manso) de un toro. Sólo sirve para destrozarle [...] Nos encontramos, por tanto, en un callejón sin salida. Para ver la bravura de un toro habrá que ponerle un mínimo de tres veces en el caballo. Pero si hacemos esto ahora mismo, con esa muralla de picar enfrente, nos quedaremos sin toro, como ocurría en los años setenta en las plazas de primera".

Respetemos nuestra esencia. Recordemos nuestra historias y orígenes: el surgimiento del toro bravo en la Península Ibérica no responde a motivaciones azarosas, sino a la necesidad de entrenamiento por parte de la caballería cristiana, en plena Reconquista al musulmán, mientras el resto de Europa utilizaba al ganado con fines agrícolas. Pues, con un poco de conocimiento sobre táctica militar, cualquiera conoce la preponderancia de la caballería en la guerra medieval.

Despojado el moro de sus terrenos, los hijosdalgo continuaron, dale que te pego, con ambiente festivo, en plazas mayores, homenajeando a Sus Majestades y con el peón de brega, o chulo, para el trabajo sucio. Aristócratas y señorones se aburrieron de aquello y, entonces, comenzó el protagonismo del toreo a pie, más emocionante, para mi gusto, y con mayor riesgo. Aun así, los jinetes, en los carteles, eran anunciados con mayor tamaño y, tras los alguacilillos, encabezaban el paseíllo, por delante de matadores.

En el XIX y primer cuarto del XX, hasta la implantación del peto, en 1928, los picadores se mantenían en el albero durante toda la lidia y, para más inri, el gasto en corceles, por parte de la empresa, no era pequeño. Pobres caballos. Despanzurrados a pares, con tripas por medio. Cuenta la leyenda underground que, una señora aristócrata, acompañando al General Miguel Primo de Rivera una tarde en Madrid, viose salpicada por las tripas de un ejemplar y, a raíz de entonces, el dictablando legisló en favor del parapeto.

Con todo mi cariño y respeto a nuestros vecinos peninsulares, stop lusificación, en lo referido a muerte del animal. Mantengamos nuestra idiosincrasia. Enseñemos todo nuestro esplendor a la sociedad caduca y no permitamos malearnos ante ella. No reparemos más en la usura y la importancia del dinero por encima de todo, incluso la perversión esencial. Por favor, empresarios. Por favor, ganaderos. Os lo ruego, toreros, creadores, en conjunción con el salvaje, de una bella arte maravillosa y, por incorrecto que suene, propensa a crear toxicómanos de verónicas y trincherazos. Defendamos nuestro patrimonio.

Comentarios

Publicar un comentario